tower タワー 舟型 アイロン台 ホワイト 1220 | 折りたたみ アイロン掛け 舟形 船型 シンプル おしゃれ

1056円

tower タワー 舟型 アイロン台 ホワイト 1220 | 折りたたみ アイロン掛け 舟形 船型 シンプル おしゃれ

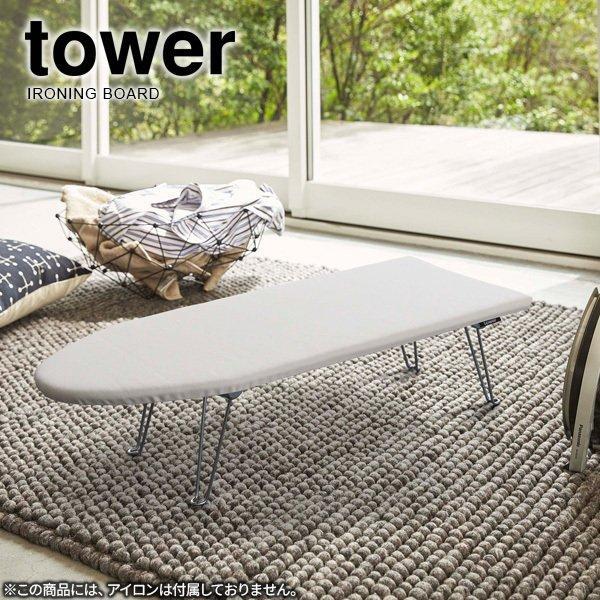

■モノトーンのアイロン台

スタイリッシュな舟型アイロン台。

ありそうでなかった、モノトーンでシンプルなデザイン。

■シンプルで使いやすい形

アイロンが掛けやすい細身の舟型アイロン台。

シャツやスラックスにもアイロン掛けしやすい、こだわりの形状。

サイズ(約):幅75×奥行30×高さ20cm

重量(約):2.3kg

材質:表面布/綿100% クッション材/ポリエステル 天板/木質繊維板 脚部/スチール(ユニクロメッキ)

品番:1220

製造国:日本

メーカー:山崎実業

tower タワー 舟型 アイロン台 ホワイト 1220 | 折りたたみ アイロン掛け 舟形 船型 シンプル おしゃれ

山崎実業 卓上脚付き 舟型アイロン台 タワー tower | インテリア雑貨・タワーシリーズ | モノギャラリー

アマゾン好き 3

10Gbpsのスイッチングハブ間の接続用に、30mを2本購入しました。初期品質も酷く1本は5Gbpsでしか通信できず、もう1本が最初は10Gbpsで接続できていたのでスイッチを疑っていましたが、スイッチングハブの問題が解決した後も5Gbpsでの接続は改善しませんでした。その後、半年程度で10Gbpsで接続できていた方も通信が切れるようになり、繋がっても10Gbpsでの接続もできなくなりました。その後、ELECOMのカテゴリー7にケーブルを入れ替えましたが、非常に安定しています。配線のし直し等、手間もかかり、完全に安物買いの銭失いでした。お勧めしません。

10Gbpsのスイッチングハブ間の接続用に、30mを2本購入しました。初期品質も酷く1本は5Gbpsでしか通信できず、もう1本が最初は10Gbpsで接続できていたのでスイッチを疑っていましたが、スイッチングハブの問題が解決した後も5Gbpsでの接続は改善しませんでした。その後、半年程度で10Gbpsで接続できていた方も通信が切れるようになり、繋がっても10Gbpsでの接続もできなくなりました。その後、ELECOMのカテゴリー7にケーブルを入れ替えましたが、非常に安定しています。配線のし直し等、手間もかかり、完全に安物買いの銭失いでした。お勧めしません。

2022予約受付シマノスピードマスター石鯛2000T 3000T ヤマハ ジョグ ダウンシート ノーマルタイプ JOG 4スト 4サイクル バイクパーツセンター SALEセール SOMETHING サムシング ウィズ レイン ハイポンチョ プラス ロング丈 レディース QKAJ20 ST300 レインポンチョ レインコート レインウェア 自転車*5

舟型アイロン台 タワー tower 山崎実業 アイロン台 舟型 1220 1221 ( アイロン 台 脚付き アイロンボード 細長 おしゃれ) (送料無料)(ポイント10倍) :57-1220-1221yahoo:メルシープレゼント 雑貨屋 - 通販 - Yahoo!ショッピング

[10mois(ディモワ)] ふくふくガーゼ(6重ガーゼ) ミニケット コットン100% シルバー Sサイズ 90×70cm (メーカー希望小売価格13950円→6099円)(冷凍) [松屋]ロースかつカレー15食セット(三元豚ロースかつ×15オリジナルカレー×15)松のや 肉 牛丼 業務用 おかず ハウスオブローゼ ボディ スムーザー N 570g 2個セット Oh!Baby オーベイビー ボディスムーザー ボディスクラブ かかと 角質ケア Amazon.co.jp : 山崎実業(Yamazaki) 舟型 アイロン台 アルミコート シルバー 約75X30X20cm 匠の技 1225 : ホーム&キッチン

楽天市場】舟型アイロン台 タワー tower 折りたたみ式 脚付き 舟形 船型 アイロンがけ スリム コンパクト おしゃれ スタイリッシュ シンプル ベーシック 白 黒 ホワイト ブラック タワーシリーズ ブラック ホワイト 1220 1221 山崎実業 yamazaki ヤマジツ : 雑貨ショップ ...

Genb 玄武 ハイパーフローフィルター ハイエース レジアスエース 200系 TRH# (EAF03H ファンケル 大人のカロリミット 20回分 (60粒) 機能性表示食品 サプリメント FANCL ※軽減税率対象商品

tower タワー 舟型 アイロン台 ホワイト 1220 | 折りたたみ アイロン掛け 舟形 船型 シンプル おしゃれ :1183045:びーんず生活雑貨デポ - 通販 - Yahoo!ショッピング

Canon プリンター A4インクジェット複合機 PIXUS TS7530 ブルー 2021年モデル テレワーク向け 山崎実業 卓上脚付き 舟型アイロン台 タワー tower | インテリア雑貨・タワーシリーズ | モノギャラリー

アズロフ ゴルフ ミニトートバッグ ver3.0 AZ-MT03

うーママ 5

良い

良い

高口康一 5

ステップワゴンRPスパーダハイブリッドドンピシャです。高級感でます。

ステップワゴンRPスパーダハイブリッドドンピシャです。高級感でます。

メリタジャパン Melitta NOAR Plus メリタ ノア プラス ブラック SKT55-1B 1台 Oリング パッキン (内径20mm x 線径3.5mm 5個セット) 耐油性 ゴムリング アース製薬 らくハピ マッハ泡 バブルーン 洗面台の排水管 200ml ( 排水管用 洗浄剤 掃除 )

まゆ 5

抹茶を最初に購入して美味しかったので、今回はチョコレート味を注文しました。ココアを飲んでいるようでとても美味しいです。なかなか体重が減らないので昼をプロテインで置き換えるのに当たり、味がしっかりしたものをと思ったのですが、これなら満足感があります。水に牛乳を少し加えて溶かしています。抹茶とは糖質が0.2gしか変わらないのに、抹茶に比べとても甘く感じます。

抹茶を最初に購入して美味しかったので、今回はチョコレート味を注文しました。ココアを飲んでいるようでとても美味しいです。なかなか体重が減らないので昼をプロテインで置き換えるのに当たり、味がしっかりしたものをと思ったのですが、これなら満足感があります。水に牛乳を少し加えて溶かしています。抹茶とは糖質が0.2gしか変わらないのに、抹茶に比べとても甘く感じます。

Yoshiyuki K 5

重い映画だし、観ていてつらくなる部分もある。その理由は、私達一人一人(先進国に住む人)がこの映画から告発されているからだと思う。この映画は、ファッション業界の問題点ー特に途上国での低賃金労働、人権問題、環境破壊ーについて暴いていく。どれも想像以上に深刻である。想像以上といったが、正直に言うと想像なんてしたことないのかもしれない。この映画の中でも言われていたが、どれだけ環境破壊があっても人権侵害があっても我々「消費者は商品しか見ない」のだ。ファッションの輝きは、その背景にある暗さ・非倫理的な作られ方をきれいに覆い隠してしまう。この構造が不思議である。我々は商品を買うとき、商品の品質と値段以上の物を見ようとしない。そのファッションの背後にある問題、特にそれを作っている人の苦労と環境破壊を見せられるので、私は告発されているように感じ不快感を感じた。しかい不快で終わらせてはならない程、深刻な問題だとストーリーが進むにつれ感じた。その無関心がまた現代人を貧しくしているのだと感じる。都合のいい事しか見ずに、背景にある暗さや問題点を見ないという所にこそ現代人の貧しさがあるのかもしれない。本当の自己の暗さを見せられる恐ろしい作品だ。題名「ザ・トゥルー・コスト」というのは、私たちが店頭で見る価格、安すぎる価格というのは多くの物がピンハネされた価格だという事だろう。ユニクロ、H&M、ZARA・・・安いといって喜んでいたが、その値段は多くの人間の健康被害、環境破壊といったコストがピンハネされた価格なのだ。本来保証されなければならないコストがまるで無視されている。だからあんなに安いのだ。一番心に残ったセリフは、シーマというバングラディシュ人のお母さんのセリフだ。シーマは縫製工場で働いている。「この国の労働者は朝から晩まできつい労働をこなします。厳しい労働で服を作っているんです。それが人々が着ている服なのです。作るのがどれだけ大変か人は知りません。ただ買って着るだけです。これらの服は私たちの血でできています。事故で多くの衣服労働者が亡くなりました。1年前はラナ・プラザが崩壊してたくさんの人が亡くなっています。私たちにとって本当につらいことなのです。血でできた服なんて誰にも着てほしくない。皆が気付くよう良い労働条件を求めます。ラナ・プラザのように危険を承知で労働を強いる雇い主は2度とごめんです。もう従業員にそんな風に死んでほしくありません。」・・・こんなに強く心に訴えてくる言葉はあるだろうか。血でできた服を私たちは着ているのだ。(ちなみに、バングラディシュでは2013年に1000人以上が死亡する事故が起こっている。ダッカ近郊の縫製工場が入った商業ビル「ラナ・プラザ」の崩落事故だ。)

重い映画だし、観ていてつらくなる部分もある。その理由は、私達一人一人(先進国に住む人)がこの映画から告発されているからだと思う。この映画は、ファッション業界の問題点ー特に途上国での低賃金労働、人権問題、環境破壊ーについて暴いていく。どれも想像以上に深刻である。想像以上といったが、正直に言うと想像なんてしたことないのかもしれない。この映画の中でも言われていたが、どれだけ環境破壊があっても人権侵害があっても我々「消費者は商品しか見ない」のだ。ファッションの輝きは、その背景にある暗さ・非倫理的な作られ方をきれいに覆い隠してしまう。この構造が不思議である。我々は商品を買うとき、商品の品質と値段以上の物を見ようとしない。そのファッションの背後にある問題、特にそれを作っている人の苦労と環境破壊を見せられるので、私は告発されているように感じ不快感を感じた。しかい不快で終わらせてはならない程、深刻な問題だとストーリーが進むにつれ感じた。その無関心がまた現代人を貧しくしているのだと感じる。都合のいい事しか見ずに、背景にある暗さや問題点を見ないという所にこそ現代人の貧しさがあるのかもしれない。本当の自己の暗さを見せられる恐ろしい作品だ。題名「ザ・トゥルー・コスト」というのは、私たちが店頭で見る価格、安すぎる価格というのは多くの物がピンハネされた価格だという事だろう。ユニクロ、H&M、ZARA・・・安いといって喜んでいたが、その値段は多くの人間の健康被害、環境破壊といったコストがピンハネされた価格なのだ。本来保証されなければならないコストがまるで無視されている。だからあんなに安いのだ。一番心に残ったセリフは、シーマというバングラディシュ人のお母さんのセリフだ。シーマは縫製工場で働いている。「この国の労働者は朝から晩まできつい労働をこなします。厳しい労働で服を作っているんです。それが人々が着ている服なのです。作るのがどれだけ大変か人は知りません。ただ買って着るだけです。これらの服は私たちの血でできています。事故で多くの衣服労働者が亡くなりました。1年前はラナ・プラザが崩壊してたくさんの人が亡くなっています。私たちにとって本当につらいことなのです。血でできた服なんて誰にも着てほしくない。皆が気付くよう良い労働条件を求めます。ラナ・プラザのように危険を承知で労働を強いる雇い主は2度とごめんです。もう従業員にそんな風に死んでほしくありません。」・・・こんなに強く心に訴えてくる言葉はあるだろうか。血でできた服を私たちは着ているのだ。(ちなみに、バングラディシュでは2013年に1000人以上が死亡する事故が起こっている。ダッカ近郊の縫製工場が入った商業ビル「ラナ・プラザ」の崩落事故だ。)

スリッポン WEB限定 ライトウェイト サガラ刺繍 カンフーシューズ スリッポン シャープ(SHARP) FC-S30D-W(ホワイト) 1ドア冷凍庫 上開き 300L

アイロン台 おしゃれの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com

楽天市場】舟型アイロン台 タワー tower 折りたたみ式 脚付き 舟形 船型 アイロンがけ スリム コンパクト おしゃれ スタイリッシュ シンプル ベーシック 白 黒 ホワイト ブラック タワーシリーズ ブラック ホワイト 1220 1221 山崎実業 yamazaki ヤマジツ : 雑貨ショップ ...

デニム レディース ジーパン ジーンズ ガウチョパンツ ガチョウ風 ガウチョパンツ レディース デニムパンツ ダメージ加工 美足 美尻

スチールメッシュアイロン台 tower タワー 山崎実業 アイロン台 折りたたみ 脚付き 長方形 フック付き スチーム対応 ロータイプ ホワイト ブラック 03265 03266 / FavoriteStyle(フェイバリット・スタイル)